中小企業にこそマーケティングが必要

中小企業庁の「2022年版中小企業白書」によると、中小企業は約357.8万社、全企業のなんと99.7%もの割合を占めています。日本は中小企業によって支えられていると言っても過言ではありません。その中小企業は今、コロナ禍での損失や資材のコストアップ、人材不足による業績への影響だけでなく、後継者問題といった中小企業特有の課題も抱えています。

そうした中、中小企業が業務を推進していく上での課題を聞いたところ、約半数45%*の中小企業が「新規顧客の獲得」が一番の課題と考えているという結果になりました。特に卸売業では52.5%と他業種よりも高い割合となっています。新規顧客の獲得は中小企業共通の課題であると言えそうです。(*出典 :中小企業庁: 「2022年版中小企業白書」)

では、どのように新規顧客の獲得の施策について考えると、中小企業は、人材や資金、技術、ブランド力などの経営資源が限られているため、マーケティングによって売上や利益に結びつける必要があります。

「近代マーケティングの父」などと呼ばれるF.コトラー教授によれば、「製品と価値を生み出して他者と交換することによって、個人や団体が必要なものや欲しいものを手に入れるために利用する、社会上・経営上のプロセス」と定義され、一言でいうと「製品・サービスが売れていく仕組みを作ること」で、新規顧客の獲得の有効な手段となります。

マーケティング活動の導入によって、次のような効果が期待できます。

- 自社のブランディングを強化し、ユーザーに認知度を高める

- 新規顧客の獲得やリピーターの増加、購入単価の向上などによって売上を向上させる

- 経営資源を効率的に活用する

- 他社と差別化を図り、優良顧客を増やす

- 市場動向に対応する

- 投資家やパートナーへの説明を行う

マーケティング活動に取り組む重要性

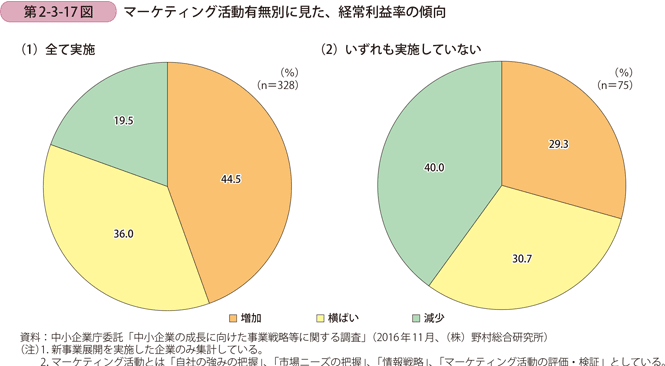

まず初めに、中小企業庁による「新事業展開の成功要因としてマーケティング活動」の中から、大変興味深い結果があるので紹介します。以下の4つのマーケティング活動を全て実施している企業と、いずれも実施していない企業とで、経常利益率を比較したものです。

[1] 自社の強みの把握

[2] 市場ニーズの把握

[3] 自社の製品・サービスのPR活動*

[4] マーケティング活動の評価・検証

同図を見ると、4つ全てのマーケティング活動を実施している企業は、経常利益率が増加している一方で、いずれも実施していない企業においては、経常利益率の増加はおろか、経常利益率が減少していることがわかります。

*PRとは「Public Relations」の略で、PR活動は、顧客や市場といった利害関係者に対して、自社及び製品・サービスに関する情報を収集・発信する活動を指す。単なる広告活動にとどまらず、自社への評価や市場ニーズの収集といった潜在需要の把握や、WEBページでの情報発信や各種メディア媒体の効果的な活用といった、利害関係者との良好な関係を築くことを目的した戦略的な活動が含まれる。

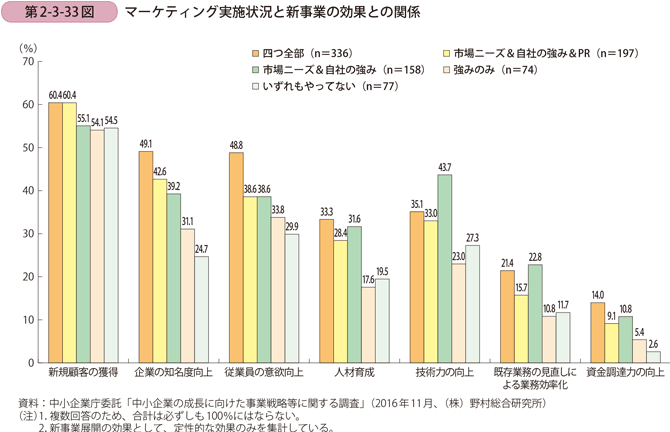

次の図では、新事業展開によって得られた効果を、マーケティングの実施状況別に見たもので、[1] 四つのマーケティング活動全て実施している企業、[2] 自社の強みの把握と市場ニーズの把握に向けた取組及びPRに係る取組を実施している企業、[3] 自社の強みの把握と市場ニーズの把握に向けた取組を実施している企業、[4] 自社の強みの把握に向けた取組のみ実施している企業、[5] いずれもやっていない企業、の五つに分けています。

結果を見ると、マーケティング活動の実施状況が高まるのに従い、新事業展開の効果を感じる傾向にあります。例えば、「新規顧客の獲得」においては、[3] から[5] の企業では、55%程度の回答割合であるのに対して、[1] 及び[2] では60%程度の回答割合となっています。特に、「新規顧客の獲得」においては、情報戦略活動の実施が好影響を与えていることが分かります。また、「企業の知名度向上」や「従業員の意欲向上」においても、[5] から[1] に推移するに従い、効果を感じている企業の割合が高まっていることが見て取れます。

このことから、4つ全てのマーケティング活動を実施している企業の方が、「新規顧客の獲得」のみならず、「企業の知名度向上」や「従業員の意欲向上」「人材育成」面でも効果を感じていることがわかります。

中小企業におけるマーケティングの現状

マーケティングと言えば、大企業が大規模な資金を投入して行うイメージを持つ方も多いかと思います。しかし、中小企業においてもマーケティングを既に導入していたりして結果を出している企業があることは、先に上げたデータからも明らかとなっています。

では、なぜ一部の中小企業がマーケテイングを取り入れられているのか、その一端としてデジタルマーケティングがあります。インターネットの普及により、PRやユーザーとの接点を醸成できる環境は、広告しかなかった以前と比べてハードルはかなり低くなっており、少ない予算でもマーケティングを自社の戦略に取り入れる環境は整っています。しかし、適切なデジタル戦略の構築やSNSを活用したコミュニケーション、ウェブサイトの最適化などが求められ、ターゲット市場の特定や競合分析、顧客との強い関係構築も中小企業のマーケティングにおける課題となっているのも事実としてあります。

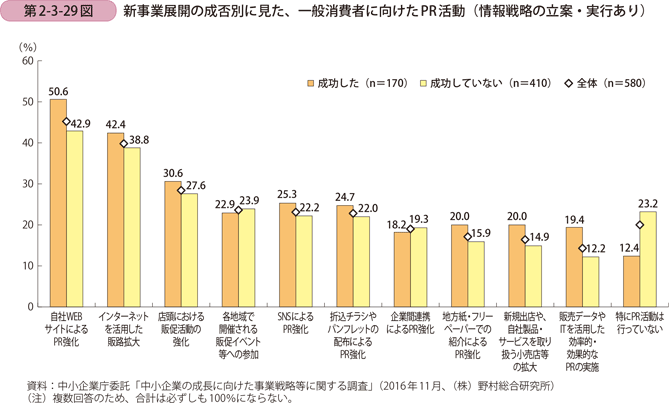

下の図は、消費者に向けた自社製品・サービスのPR活動の取組状況について新事業展開の成否別に見たものです。こちらでは、新事業展開に成功している企業では、「自社WEBサイトによるPR強化」が最も多く50.6%の回答割合となっていて、次に「インターネットを活用した販路拡大」が42.4%と、「店舗における販促活動の強化」を10ポイント以上引き離し、デジタルマーケティングの優位性を物語っております。

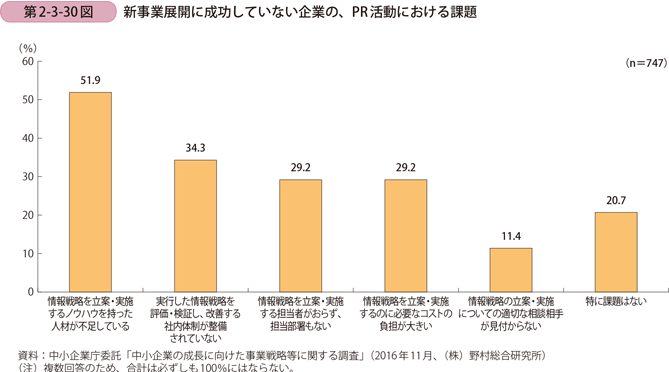

他方で、新事業展開に成功していない企業では、「情報戦略を立案・実施するノウハウを持った人材が不足している」という人材面での課題が51.9%と最も多く、次いで「実行した情報戦略を評価・検証し、改善する社内体制が整備されていない」という評価・検証に係る取組への課題が34.3%となっています。

まとめ

こうしたことから、デジタルプラットフォームの活用が不可欠だといえます。しかし、中小企業の場合には、デジタルマーケティングの専門知識やリソースが不足していることは否めません。

また、中小企業の経営者の方々からお話を伺うと、今までの経験から「自社の製品・サービスの質を向上させれば、売上は自然に向上する」と思われている方は少なくありません。しかし、消費者の意識は以前と違い、ライフスタイルの変化により消費行動は大きな変革を迎え、過去の成功体験だけでは物やサービスは売れない時代となっています。

自社の製品・サービスの質をいくら上げたところでユーザーに認知されなければ、販売拡大に繋がりません。そのため効果的なマーケティングでブランディングを行い、ユーザー認知を広げる必要があります。中小企業では、マーケティングの重要性を認知していても、「社内にマーケティングのノウハウを持った人材が不足している」という課題と「マーケティングのための予算を割く事が出来ない」という課題もあります。一般的にマーケティング職の平均年収は約500万円以上と言われているので、人材の確保は中小企業にとって困難を極めています。

今後、少子高齢化が進み国内市場が縮小するなか、新規顧客獲得や市場開拓は、ますます難しくなってきています。そうしたなかで、中小企業のマーケティング活動は大変重要であると考えられます。しかし、多くの企業ではマーケティングの取り組みは十分とは言えないのが現状です。

まずは、プロのマーケティング会社に相談するのも一案としてあります。